文字より古い海苔文化

ノリという言葉は、まだ文字が日本になかったころ創られた純粋な大和言葉で、有史以前のはるかな歴史を背負っています。古代国家になってからも税の一つになったり、月給として支払われたり、海苔の評価はとても高いものでした。なにしろ位の高い貴族の口にしか入らないほど貴重品だったのです。

日本武尊(やまとたけるのみこと)を感動させた浜辺の干しノリ風景

葉脈も骨もないノリは化石になって残らないので、文字以前の時代については「食べていたにちがいない!」という推量の域にとどまります。とにかく、古くから食べられていた海藻が、メ、モ、ノリという語尾でまとめられていることからも、その日本人と海藻のつながりが見えてきそうです。メは布(め)で幅広なもの、モは裳(も)で大きな塊をなして揺れるもの、ノリは菜を当てて短小な藻を指していたようです。

文字として残っている最も古いノリの記述は、地方の風物を記した『常陸風土記』の中にあります。関東平野に深く入り込んだ霞ヶ浦の静かな浜辺に日本武尊が見た、黒々としたノリを一面に干したのどかな風景描写の箇所です。

税を海苔で支払い 月給を海苔で支給

その後、飛鳥や奈良時代に仏教信仰が広まると殺生戒められ、それまで以上に海藻が食べられるようになってきます。具体的な例としては国家統一に成功した大和朝廷が、地方から徴収する税や、神々に捧げる供物にいろんな種類の海藻を加えたことからもうなずけます。当時の税の規約を示した賦役令(ぶやくりょう)に、当時の二十一歳から六十歳までの男に課せられていた古代の税体系をのぞいてみましょう。

粗(そ)は田一段につき稲二束二把、庸(よう)は十日間の力仕事。 そして調が絹、綿を差し出す正調か、それらを産出しない地域は調の雑といって、鉄または指定された海産物二十九種の中から規定の量 (上表)を納めていました。植物で納めた税で陸性のものは蒜(ひる)のみ、それ以外はすべて海藻ですので、どんなに古代人が海の菜を重んじていたかがわかります。中でもノリ(紫菜)は規定量が少ないことから見て、他に比べて貴重品だったことがうかがえるでしょう。

また平安時代の延喜式(えんぎしき)に、儀式の式場で支給された食料が詳しく記されていて、貴族の階級別の食事情がわかります。ノリに絞って見れば、正月の祭で五位以上の三十人にだけノリが給仕されていました。都においてさえ六位以下の貴族の口までは廻ってこなかったのです。天皇一族の月給にも海藻に関する決まりがあります。たとえば賀茂斎(かものいつき) 内親王は毎月、ノリは一斤十三両、ワカメはその九倍の十斤十両も支給されていました。この量の違いからもノリの希少価値が浮かび上がってきます。

江戸で噂の海苔人気

江戸時代に入って世の中が泰平になってきますと、人々の関心がだんだんグルメ指向に傾いてくるようです。そんな中で一番人気はなんといってもパリパリっと江戸っ子のように威勢のいい海苔。草子からも浮世絵からも、江戸前の浅草海苔がもてはやされた様子がうかがえます。

草子も浮世絵も流行の海苔を小道具にして

江戸の庶民文学の華、弥次さん喜多さんの『東海道中膝栗毛』の一節に、丸子の宿でのこっけいな夫婦喧嘩の一節(下抜粋)が出てきます。ヤマイモをする〈ひょうたくれ〉の亭主と海苔を焼くくらちのあかない女〉のおかみとが、「このあま」、「このやろう」とポカリポカリやり合って、ついに最後は二人ともこぼれたとろに滑って転ぶという筋運びです。なんだ当時も女性の威勢の方がよさそうですね。

とにかくこの場面から、町民がとろ汁に焼海苔をかけて食べていた様子がわかります。

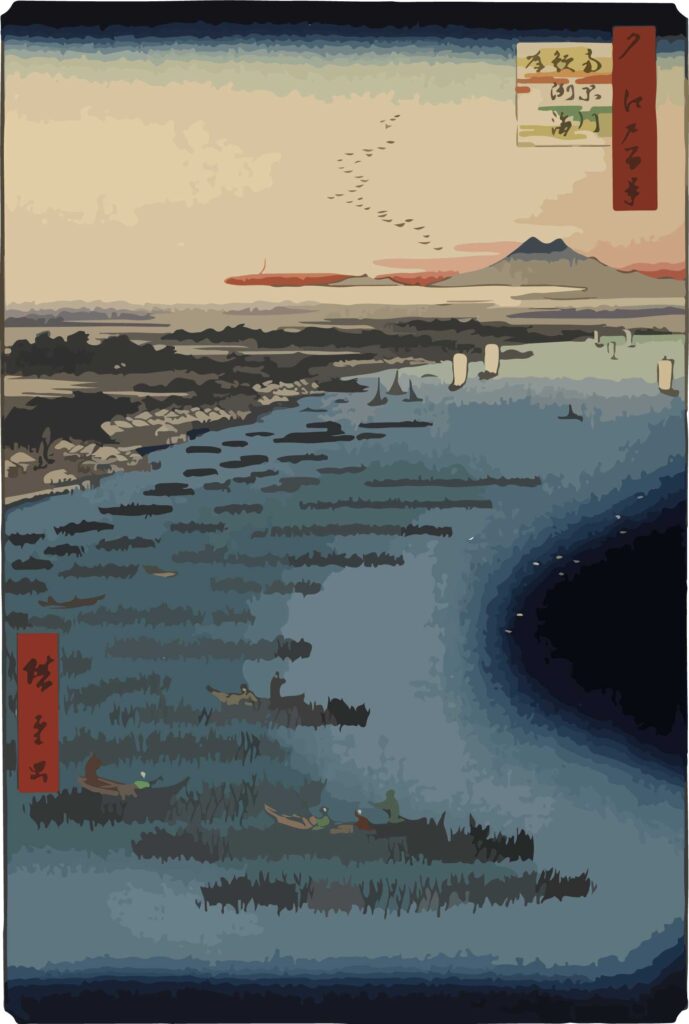

その少し後になりますと、高名な浮世絵師・安藤広重が『東海道五十三次』の品川の宿の背景に、『名所江戸百景』には美しく並ぶノリヒビそのものを描いています。また『江戸自慢三十六景』のノリヒビをバックに、花魁(おいらん)が火鉢で海苔を培る姿はなかなか色っぱいでしょう。

家康のぜいたくが育てた浅草海苔

中世まで海苔は天然自生に頼り、限られた貴族階級のぜいたく品でした。それが江戸時代に急激に生産量が増え、庶民の手に届く食べ物になったのには複雑な偶然が重なっているのです。まず徳川家康がそれまでは未開の地だった江戸に幕府を開き、品川の漁民に日々将軍家に御膳魚を献上するように命じたことが事の起こりでした。人々は悪天候や不漁に備え、いつも鮮魚が差し出せるように沖合に活簀(いけす)を設けました。

それが日々網麁朶(ひびあみそだ)と呼ばれ、枝竹で造った柵囲いだったのです。 不思議なことにこの柵にノリが好んで繁茂することを発見した漁民は、次々に内海にヒビを立てて本格的なノリの養殖を始めました。

江戸時代の浅草海苔や、植物名としての東海道九子教アサクサノリなど、浅草と海苔は切っても切れない縁がありそうですが、こちらも謎に包まれてはっきりしません。実は浅草でノリが採れていたのは、つまりノリが育つような海だったのは室町時代の終りぐらい までで、家康が江戸に入ったころはすでに両国あたりまで陸化し て、ノリそのものを採った可能性は極めて少ないのです。ただこの時期までは生で食する以外、ごく自然に押し拡げて乾燥させるだけでした。浅草紙の紙漉き技法を応用して、現代に伝わるすき海苔の形に仕上げたのは浅草人の工夫です。そのおかげで浅草は海苔の集散地として多くの商人を育て、家康の祈願所だった浅草寺の加護や、観音様の門前市での口コミで、海産業に名を残す爆発的な人気を作り上げていきました。

海苔養殖の母はイギリス女性

近代的なノリ養殖の発展のかげには、遙か海の向こうで海藻の研究を続けていた一人のイギリス女性の、革命的な大発見があったからと言われています。この発見は、天然採苗から、現代のノリの糸状体を使っての人口採苗へ進む第一歩でした。

ノリ研究に大躍進ドリュー女史の手紙

第二次世界大戦が終わって二年たったある日、ノリの生活史を研究していた九州大学の故・瀬川宗吉教授のもとに、イギリスの女性から一通の手紙が届きました。この手紙こそ、後にノリの養殖法に革命をもたらした人工採苗技術への第一歩となる貴重な発見を書き記したものだったのです。

さて、遙か海のかなたで、一体どんな発見があったのでしょうか。手紙の中には、日本の学者がどうしても解明できなかった、春先から秋口にかけてのノリの生活史を解くカギがありました。差出し人の名前はキャサリン・メアリー・ドリュー(1901~1957)。イギリスで紅藻類の研究をしている女性学者です。二人は海藻の研究を通じ戦前からの知り合いでした。

手紙を受け取った瀬川教授のショックは相当大きかったに違いありません。 謎に包まれていたノリの生活史のベールが、一挙に取りはらわれたわけですから。

これまでの研究で、ノリの胞子は春先にノリの成体から海中に放出され、秋になってふたたび子がノリヒビにつくということはわかっていました。しかし夏をどうやって過ごすのか、この一時期がまったく欠落していたのです。そのため養殖のノリの生産者はヒビを立て、自然採苗で海のどこからともなく出てきたノリの胞子をヒビに付着させ、葉体が成長するのを待ってそれを摘み取ってきました。 天然採苗の最大の欠点は、天候や潮などの自然条件に左右されてしまうことでした。 種苗がたくさん採れる年もあれば、採れない年もあり、天然方式は非常に不安定でした。

糸状体の発見が養殖の人工採苗を可能に

ここでふたたびドリュー女史の手紙に戻ります。

「戦争中、ドイツ軍の激しい空襲下に、二人の子供を抱えて、食料難に耐えつつ、苦しい研究を続けてまいりました。ある日、(マンチェスター大学の研究室で、昼食の後、海岸に出るとちょうど干潮で、岸壁にノリが見えました。

近づくと、ノリはカキ殻に生えていて、その部分は薄黒いのです。採集して、顕微鏡でのぞくと糸状になった植物体が見えました。…日本の研究者は、ノリの生活史の中で果胞子は、胞子のままか、あるいは、夏ノリの形で夏を過ごすとしておられますが、日本のノリもやはり糸状体になるのではないでしょうか」。

ドリュー女史が、ノリは夏の間は糸状体になって貝殻に穿孔して過ごすことを突き止めたのです。その後、日本各地の水産試験場で研究が進められ、熊本ではいち早く1950年に糸状体を管理して、人工的にノリの種を付着させる人工採苗法を成功させました。

このことを記念して熊本県宇土市では毎年四月十四日に、ドリュー祭が行われています。ドリュー女史の記念碑が建つ住吉灯台の高台にノリ関係者が集まり、このイギリス女性のノリ養殖に与えた革命的な発見と功績をたたえます。

佐賀海苔おもしろ読本より引用

佐賀海苔おもしろ読本

発行/新うまい佐賀のりつくり運動推進本部

佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号 (〒840-8570)

[佐賀県庁流通・通商課内〕

電話 (代) 0952-24-2111

平成30年6月発行 (改訂)

協力/佐賀県有明海漁業協同組合

企画/ (株) 電通九州